最新情報

2025.10.23

【お知らせ】 熊取世間遺産 本年度5件が認定されました

「熊取町の中にある、いわゆる名所・旧跡ではないが、思わず人に伝えたくなる、後世まで残したいと思う、子供達に残しておきたい、人・もの・風景」を集めたものが「くまとり世間遺産」。

今年は、5件が認定されました。

ガイドブックは、11月中旬以降に駅下にぎわい館で配布いたします。

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

熊取世間遺産 本年度認定の5件をご紹介します

国道170号で見出川にかかる大宮橋は、昭和6年に架かる橋。今年、この橋が約150年前に大阪―神戸間にかけられた、日本 で最初の鉄道橋の部材を転用したものと2025年6月、土木学会関西支部で発表された。

当時、大阪―神戸間の鉄道で建設された「武庫川橋」や「下十三川橋」などでは、鉄道橋として初めて鉄材が使われた。このうち、 下十三川橋の一部が、大阪市の「浜中津橋」に転用されたことが知られていたが、2022年に撤去されていた。 大宮橋は長さ21・6メートル、幅6メートル。18年頃、「大宮橋にも転用されたのでは」との情報提供があり、同支部の助成 を受けた研究グループが、大宮橋と浜中津橋の鉄材を分析。その結果、マンガンやリンなどの含有量の特徴が共通しており、大宮 橋に使われている鉄材も、浜中津橋と同様に転用されたものだと認定した。

熊取町変革期の1963年に設置され、我々には花見の名所として親しみのある施設。

その建築設計、実は「東の丹下、西の増田」と評される増田智也氏。特に府道63号沿いに建つ建築は、シェル構造の折れ屋根が 浮 くコンパクトで美しい造形デザイン。

我が町の風景として残していきたい。

五門区において新大師講で長年にわたりお祀りされてきたお地蔵さまは、左官職人・高田松太郎氏によって精微に造立されたもの であり、「法の山 新に祀る 大師堂 いずれの人もたす賜えば」との銘とともに、進行されてきました。

その言葉には、地域の人々の安寧を願い、世代を超えて助け合いの心を伝えようとする強い祈りが込められています。

本お地蔵さまは、熊取の人々の信仰心と職人技の結晶であり、また地域社会の絆を象徴する貴重な存在です。

地域文化の歴史を今に伝える世間遺産として、広く後世に残すもの。

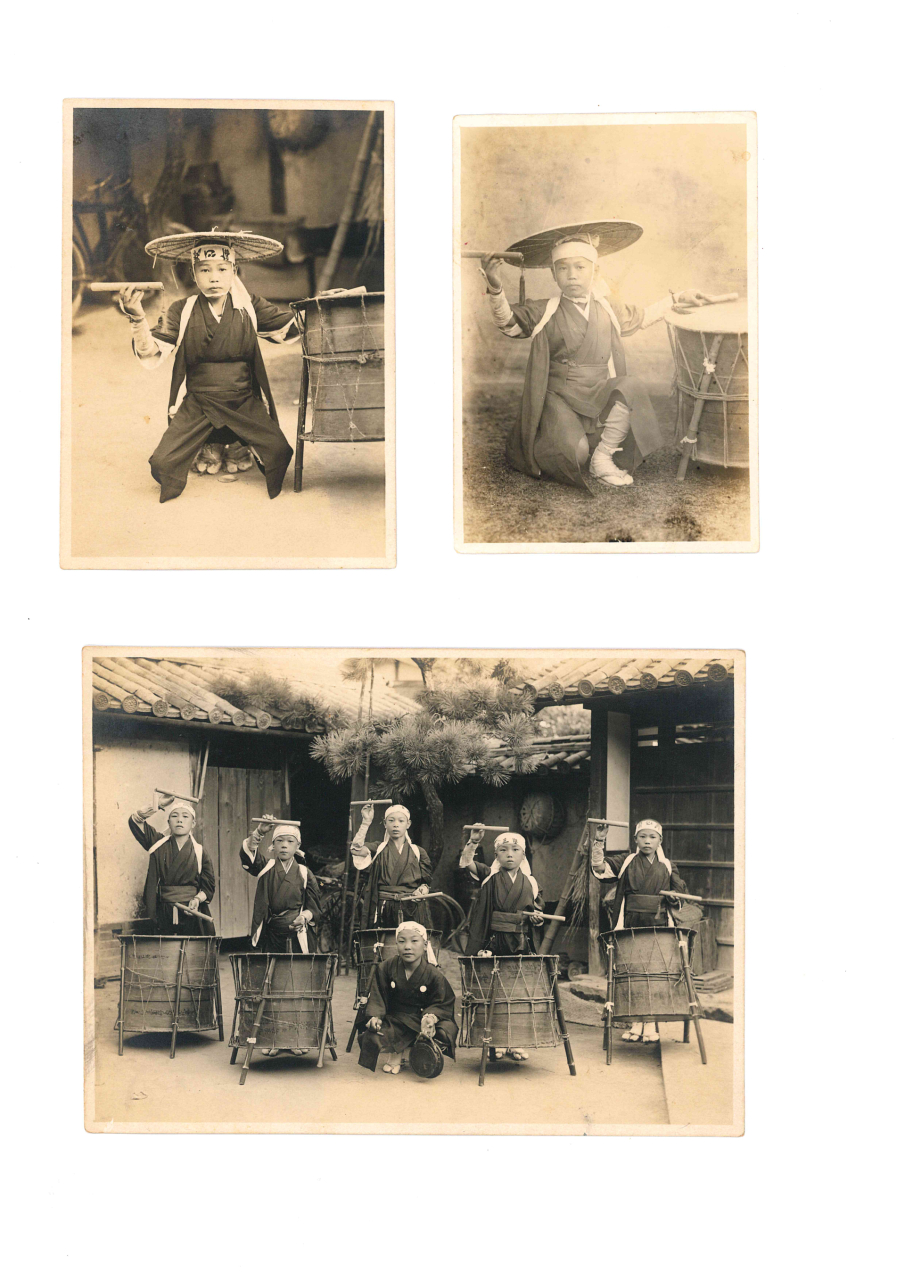

現在は廃絶されてしまった「雨山踊り」の大久保区の記念写真が見つかった。

雨山踊りとは泉州地方の「太鼓踊り」の一種で雨山神社に雨乞い祈願として奉納された踊りで、出発前の子どもたちの少し緊張し た表情と七夕飾りが記憶をよみがえらせてくれる。

どこの家で撮影したのだろう…この点は思い起こすことができないのが残念。

昭和17~18年当時の様子をぜひ後世に残したい。

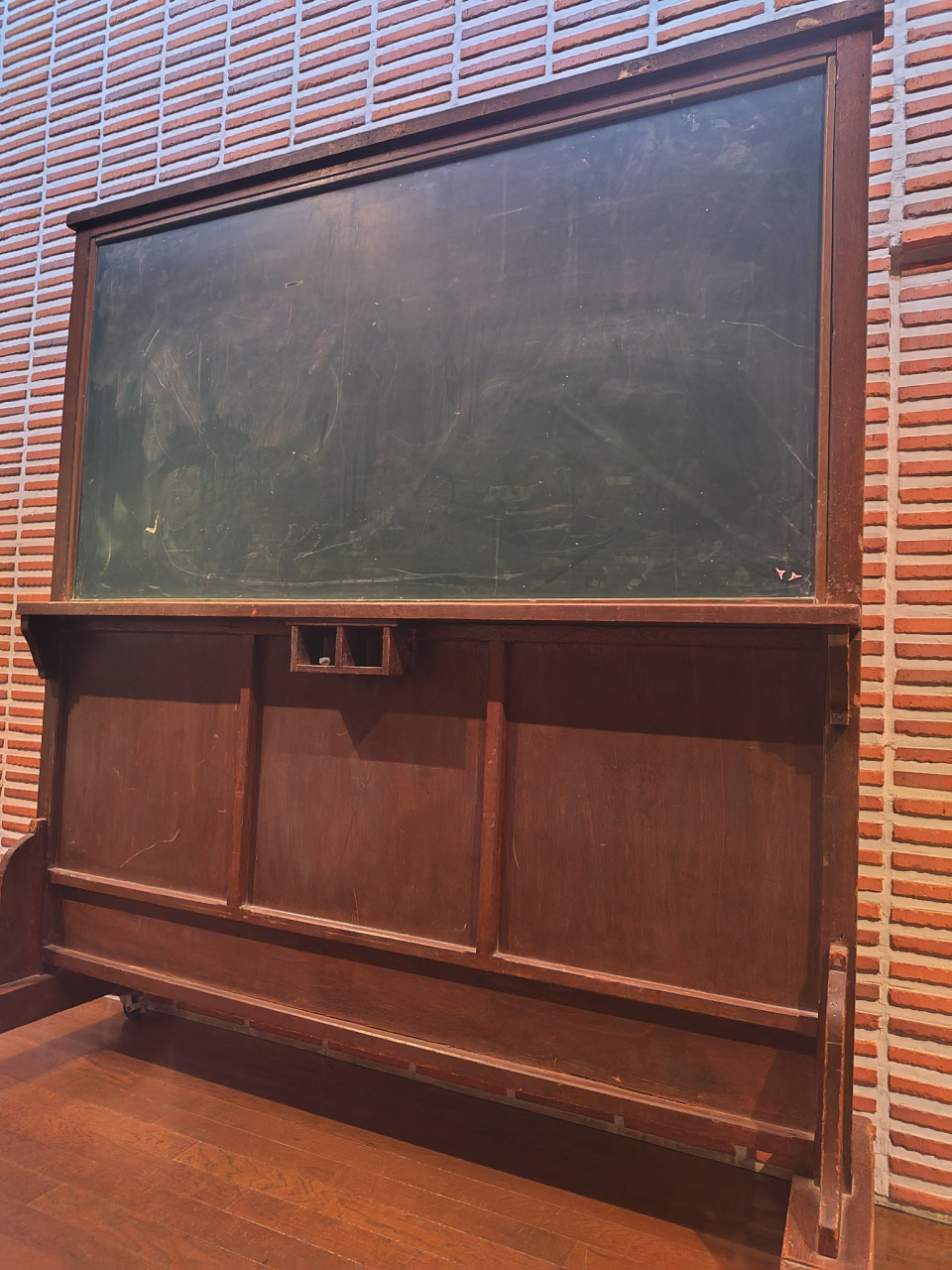

この黒板は、熊取町の歴史にとって極めて重要な意味を持つ貴重な文化遺産です。

昭和26年(1951年)11月3日、熊取町が 村制から町制へと変更された記念すべき日に、熊取小学校(現・熊取中央小学校)講堂で開催された町制施行記念式典において使 用されたもの。

当時の式次第と思われるものが記載されてる写真があります。